Heute ist mein eigentlich netter Fallmanager beim Jobcenter schlecht gelaunt. „Also, sind Sie denn nun gesund, oder sind Sie krank?“ Das ist aber nicht so einfach zu beantworten. Meine psychiatrische Diagnose wird von den Ärzten in der Regel so verstanden, dass ich chronisch krank bin. Dass ich zwar arbeiten kann, aber es eine Einschränkung in meiner Belastbarkeit gibt.

Das versuche ich ihm zu erklären: „Ich kann wohl arbeiten, aber zurzeit nur Teilzeit. Nein, in Arbeitstherapie bin ich nicht mehr.“ „Also, Sie sind gesund, dann können Sie auch 40 Stunden arbeiten und müssen sich um einen Arbeitsplatz bemühen“. Ich hole etwas weiter aus: „Ja, das habe ich ja lange versucht, ich hätte ja auch gerne ein Vollzeitgehalt, aber da waren einfach Grenzen, an die ich da gekommen bin, ich war inzwischen ja mehrmals in Ost in Behandlung“. „Ihre Lebensgeschichte will ich gar nicht hören“, erwidert mein Fallmanager. Jetzt bin ich gekränkt und fühle mich herausgefordert zu sagen, dass ich keine faule Socke bin. Er wird freundlicher und räumt ein, für eine faule Socke würde er mich auch nicht halten. So etwas hätte er heute morgen gerade da gehabt. Hatte ich mir irgendwie schon gedacht. Er ist geärgert worden und ich bin mal wieder die Kandidatin, die den Frust abkriegt. Kenne ich gut. Also nicht persönlich nehmen und den Wisch unter schreiben, mit dem meine Neurologin beauftragt wird, ein psychologisches Gutachten über meine Arbeitsfähigkeit zu erstellen, und dem Gesundheitsamt Einsicht in meine Krankenakte zu gewähren.

Wird mein Fallmanager dann endlich wissen, ob ich nun krank oder gesund bin? Die Menschen mögen keine halben Sachen. Da muss Klarheit her. Schublade auf, Mensch rein. Der Bürger, der sich als normal und psychisch gesund bezeichnen würde, möchte wissen, wer die Psychos sind, aber nicht zu genau. Viel Information bekommt er da auch nicht, die Mainstream Medien beschränken sich meist auf Spektakuläres, wie es z. B. ein Amoklauf ist. Mit spürbaren Folgen. Es ist nicht immer so, dass neue Freunde sich abwenden, wenn ich meine psychiatrische Diagnose erwähne, aber sie sagen dann oft so etwas wie: „Ich behalte das für mich, aber du solltest es besser keinem anderen erzählen.“ Sie meinen es gut, aber ich finde es sehr belastend, dass da etwas an mir jetzt so schlimm sein soll, dass ich darüber nicht reden sollte. Schließlich weiß ich ja, wie verschieden wir psychisch betroffenen Menschen sind, auch in der Weise, wie wir uns in akuten Krisen verhalten. Manche sehen sich in diesen Krisen mit einem Heilauftrag versehen, andere misstrauen so ziemlich jedem und versuchen dabei aber meistens, sich allen Menschen zu entziehen, nur sehr wenige werden auf gefährliche Weise aggressiv. Dann wohl, weil die Möglichkeit, sich zu entziehen, einen Schutzraum aufzusuchen, nicht bestand oder nicht rechtzeitig als nötig erkannt wurde. Die meisten sind in solchen Phasen einfach nur sehr in sich versunken und hängen in komplizierten Gedankenkonstrukten fest, die sie lähmen, so dass sie eben einfach eine Zeit lang gar nichts machen.

Aber viele mediengläubige Normalbürger glauben zu wissen, dass man uns eigentlich alle einsperren müsste, weil wir alle potentiell hochgefährlich sind. Prinzipiell haben sie recht, denn jeder Mensch ist gefährlich und in Extremsituationen zu Mord fähig. Aber eben auch der „Normale“, der diese dunkle Seite des Menschseins auf eine bestimmte Menschengruppe projiziert, von der er sich klar unterscheiden möchte. Dabei wollen die Menschen dem erkrankten Mitmenschen nicht unbedingt was Böses. Der weg gesperrte Psychotiker, das ist so ein beruhigendes Bild, es vermittelt die Illusion, dass das Böse, Gefährliche, Unkontrollierbare aus dem eigenen Leben verbannt werden kann. Wir wollen uns sicher fühlen und nicht unangenehm überrascht werden, mein Gegenüber bekommt ein Etikett, damit ich weiß, woran ich bin. Nicht nur der psychisch Kranke, viele andere Gruppen werden etikettiert: z. B. Ausländer, Arbeitslose, Flüchtlinge, aber auch Bänker und Politiker können uns dazu dienen, etwas sehr Menschliches, dass wir an uns nicht sehen wollen, wie Faulheit oder Gier, außerhalb unserer Persönlichkeit festzumachen, wenn wir nämlich glauben, dass wir tadellos sein müssen. Sicher brauchen wir eine Form der Orientierung, ein Stück weit, und wir definieren nicht nur Andere etwas zu starr, sondern oft auch uns selbst. Nicht immer überheblich. Manchmal leidet ein Mensch auch sehr stark darunter, sich selbst sehr niedrig einzustufen. Dann wird er leicht das Opfer eines Anderen, der sich sehr hoch bewertet. Es gibt Schubladen die sehr stark negativ assoziiert sind und aus denen man nur ganz schwer wieder rauskommt, die Schublade Psychotiker ist so eine. Manche psychisch Betroffene erwähnen ihre Diagnose aber trotzdem sofort bei jeder neuen Begegnung und in jedem Gespräch. Man hat die Kategorisierung akzeptiert und man signalisiert: Wir müssen nicht klären, wer von uns der Starke ist. Bitte kämpfe nicht mit mir. Ich ordne mich freiwillig unter. Und: Ich stehe unter Randgruppenschutz. Doch die er wünschte Rücksicht erfolgt oft trotzdem nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen.

In psychiatrischen Kliniken wird Schubladenidentifikation, auch Krankheitseinsicht genannt, sehr begrüßt. Hier ist nun wirklich keine Zeit für halbe Sachen. Es fehlt an Personal, Zeit, oft auch an Ideen und die gängige Berichterstattung der Medien tut so das ihre dazu, dass dem psychotisch Erkrankten die Hilfszuwendung der Öffentlichkeit immer mehr verwehrt wird. Scheinen die Betroffenen doch alle bösartig zu sein. Und wer will denen schon Musiktherapie finanzieren? Wer sich da zu viel Zeit nimmt für einen Patienten, der hinkt den Kollegen schnell hinterher. Gut, wenn das Team wert schätzen kann, dass ein Kollege oder eine Kollegin einen anderen Ansatz verfolgt und damit das Behandlungsangebot zum Wohle der Patienten erweitert. Wenn aber eine kurzlebige Effektivität über allem steht, haben diese Kollegen keine Chance. Diese kurzlebige Effektivität ist es aber, die von Behandlern erreicht werden soll, in Kliniken, die inzwischen Wirtschaftsunternehmen sind. Also wird mit Druck gearbeitet, vor allem, um den Patienten schnell unter Medikamente zu setzen.

Mancher Patient, manche Patientin hat dann auch schon mal in der Klinik ihren ersten Ausraster. In der Regel aber reicht die Androhung, dass es eine Zwangsbehandlung geben wird: eine Information, die den Patienten meistens erreicht, obwohl er doch so unzugänglich sein soll, so dass er also schluckt. Man kann unterschiedlicher Auffassung sein ob medikamentöse Behandlung unverzichtbar ist oder nicht doch so, wie sie häufig durch geführt wird, bedeutet sie eine Traumatisierung. Einen Verletzten, der mit einer leichten Fraktur zum Orthopäden kommt, würde man auch nicht das Beinbrechen, damit man ihm endlich einen Gips verpassen kann.

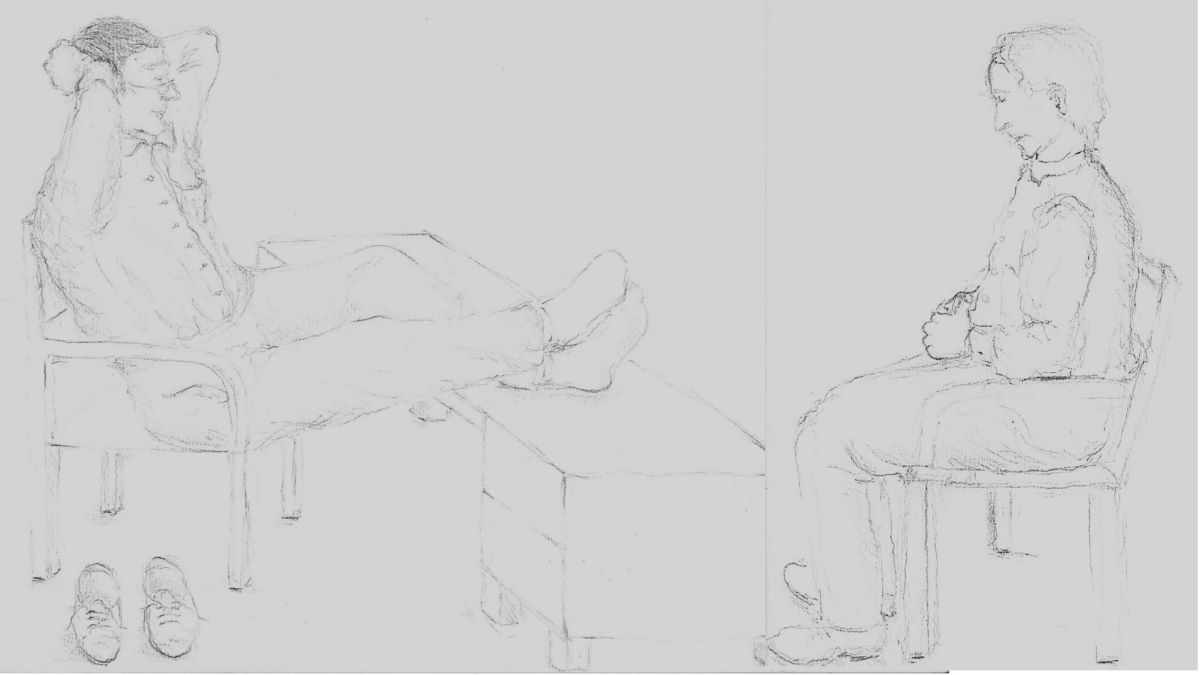

Nachdem Klinikbehandlungen mich immerhin befähigt hatten, wieder an meinen Arbeitsplatz zurückzukehren, wurde mein Leben nicht gerade leichter, obwohl ich nun brav meine Medikamente nahm. Man ist verunsichert, wird hier vielleicht etwas gefordert an Menschlichkeit und Empathie, das irgend wie nicht geleistet werden kann und auch nicht relevant für den Umsatz zu sein scheint? Wenn ich gut arbeite, scheint die Irritation noch größer. Kann doch nicht sein. Da kommt bestimmt was nach. Fürchtet und hofft man, bis die selffulfilling prophecy sich endlich bewahrheitet, ich unter der ständigen Observierung eines misstrauischen Kollegenteams und den bei mir entstehenden Druck, mich immer wieder erneut als wertvolle Mitarbeiterin zu präsentieren, schließlich wieder einbreche und man die Irritation damit dann endlich los ist. Ich habe noch kein Rezept gefunden, dieses Muster zu durchbrechen, sitze also jetzt wieder beim Jobcenter, wo mein Fallmanager dann auch nicht so recht weiß, was er mit mir anfangen soll. Im vergangenen Monat musste ich mich ziemlich dahinter klemmen, die vollen Bezüge, die ich nun brauche, gezahlt zu bekommen. Ich saß schon ewig im Warteraum G und sah durch die offenstehende Tür einen Mitarbeiter in Aktenbergen wühlen, hörte ihn fluchen. „Scheiße, scheiße. Ihre Akte ist weg.“ Schließlich wurde sie dann aber gefunden. Er spielte noch ein bisschen mit mir, während ihn sein PC über mich informierte. „Oh, wenn ich das hier stehen lasse, müssen Sie 4.000,00 Euro nachzahlen.“ Dann blätterte und blätterte er und suchte wieder etwas, das nicht zu finden war. Erklärte mir: „Ihr Team besteht aus vier Leuten. Eine Mitarbeiterin ist in Rente gegangen. Die anderen drei sind krank.“. Das reicht mir als Einblick, was beim Jobcenter gerade los ist. Findet auch hier gerade der Auswahlkampf der Besten statt, der so aussieht, dass freundliche, empathische Kollegen weichen müssen? Weil sie den Dauerbeschuss zwischen den Fronten eines schwierigen Klientels und der gnadenlosen Machtmenschen im eigenen Team nicht mehr aushalten? Weil diese Kollegen sie eben an Effektivität überflügeln, wenn sie sich nicht lange aufhalten mit freundlichen Worten und echtem Engagement? Mir graust bei der Vorstellung einer Welt, wie sie denn einmal aussehen wird, wenn diese „Besten“, die man daran erkennen soll, dass sie keine unnötige Zeit mit Menschlichkeit vertun, schließlich die Alleinherrschaft durchgesetzt haben. Und mir wird klar, warum ich nicht mehr 40 Stunden in so einem völlig überdrehten Betrieb arbeiten möchte und es auch einfach nicht kann, als dieses Halbe, dass ich da für die Anderen bin. Während ich insgeheim aber denke, ich bin ganzheitlicher als die meisten, ich kenne und akzeptiere die verschiedenen Graufacetten in meiner Persönlichkeit. Das hat mich die seelische Krise gelehrt. Ich bin meinem Fallmanager nicht böse, wenn er sagt: „Ich mach’ hier halt meinen Job.“ Ich weiß ja, es ist alles nicht wirklich persönlich gemeint, sie sind alle unter Druck, aber bei der Rückfahrt im Bus kommen mir dann doch ein paar Tränen.